どうもごんざです。

話している人には話しているのだけど、ここ数年、ぼくが主宰している「ホルニストのためのレシピ」について、ずっとモヤモヤしていることがありました。

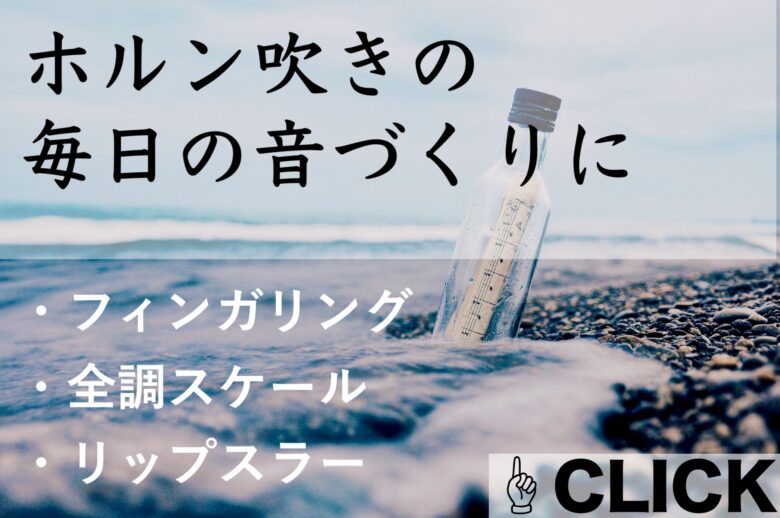

ありがたいことに、特に「Op.125 おしゃベリップスラー」 は本当に多くの方に使っていただいて、「長年悩んでいたハイトーンが楽に出た」「こんなに楽でいいんですね!」と、嬉しい感想をたくさんいただいています。

レッスンでもレシピをお渡ししてその場で試してもらうと、「えっ!?」と驚くような変化が起きることも多くて。その瞬間はぼくにとっても本当に嬉しい瞬間です。

うれしい、のですが。

その一方でずっと引っかかっていたんです。

「レシピが解決できること」と「その人が本当に解決したいこと」の間には、まだ溝があるんじゃないか、と。

今日は、その「溝」とどう向き合ってきたか、そして、その溝を埋めるために新しく始める、ぼくにとっての「答え」の話をさせてください。

目次

レッスンで「できた!」が、家に帰ると「できない…」

レッスンに来てくれた方がレシピに取り組んで、その場で「できました!」とキラキラした笑顔で帰っていく。それを見送るのは本当に嬉しいんです。

ですが次にレッスンに来たときにこう言われることが少なくありませんでした。

「あの後、普段取り組んでいる曲で試してみたんですけど、結局いつもの吹き方に戻っちゃいました」

「意識すればできるんですけど、曲になるとすっかり忘れちゃって…」

まさにこれ。

これがぼくの感じていた「モヤモヤ」の正体であり、レシピという仕組みが抱えていた、たった一つの大きな弱点でした。

レシピでやっていることは、いわば「身体の使い方のロジック」を、「意識して」使って学ぶことです。

頭で考えながら、ひとつひとつ確認しながら実行する作業。 それでできるようになることも大切なことです。

でも、ぼくたちが本当にやりたい「音楽」は、実際演奏するときそれを毎回考えて演奏するものじゃないし、そんな余裕もないのが実際のところ。

和声を感じてメロディをテンポ通りにバランスにも気を使って、ほかの楽器の動きも感じて…。

それは、頭で考える「意識」の世界ではなく、身体が勝手に動く「無意識」の世界の営みです。

この、「意識してやること」と「無意識でやること」の間には、大きな溝があるんです。

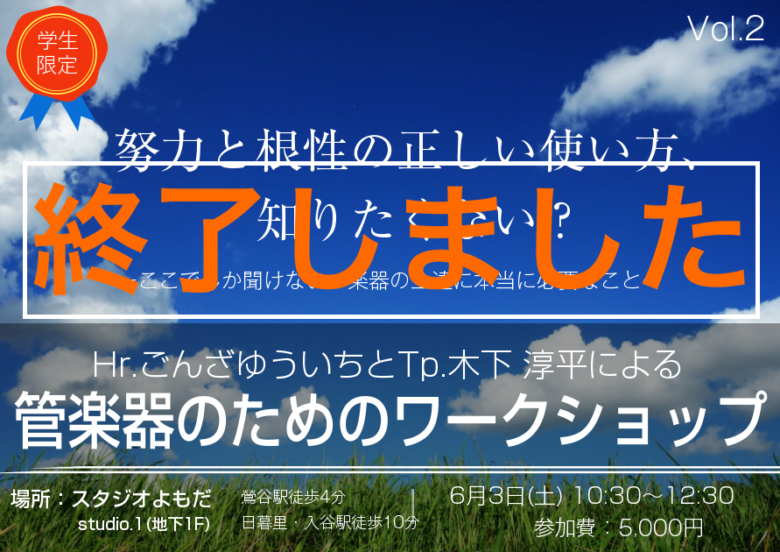

これまでのホルン教育は、この溝を「あとは自分でなんとかしてね」「たくさん練習すればそのうちできるよ」と、本人の才能や根性論で片付けてきました。

でも、それじゃダメだ、とずっと思ってた。

レシピという「理論」を渡すだけでは、半分しか解決できていない。この「意識から無意識への橋渡し」を、ちゃんと「仕組み」として提供すること。

それこそが本当にやるべきことなんじゃないか。

その「橋渡し」となる仕組みが、ようやく形になりました。

「レシピ連動楽曲」という、新しい答え

その新しい答えが、「レシピ連動楽曲」というプロジェクトです。

これはその名の通り、特定のレシピ(理論)で学んだ身体の使い方を、「音楽」という実践の中で定着させるために「設計」された専用の楽曲です。

レシピが「身体の使い方を学ぶための理論書」だとしたら、連動楽曲は「その理論書で学んでいないとうまく演奏できないように作られた、専用の実践曲」です。

このプロジェクトの記念すべき第一弾として、まずは「Op.125 おしゃベリップスラー」 と完全に連動する楽曲をリリースします。

MW.125「風が生まれるとき -Op.125 おしゃベリップスラーのためのファンタジア-」

「オー→エー→イー」 の感覚で高音域まで息を通す、あの感覚。あのレシピを、そのまま一つの美しい「音楽作品」として体験できる曲です。

ホルンソロ譜+ソロとピアノ譜+ピアノ演奏音源付き、でご用意しました。

「美しいフレーズの各所に」に、「課題」を仕込む

このプロジェクトを始めるにあたって、ぼくが信頼を置いている作曲家の石倉雄太氏 に作曲をお願いしました。

ただ、これは単なる「作曲依頼」じゃありませんでした。

ぼくは石倉さんにめちゃくちゃ無茶なお願いをしたんです。

「Op.125取り組んだ要素をを使いながら、その要素を使わないと吹けないような曲を設計してください」って。

普通、理論ありきで曲を作るなんて、窮屈でしかないはずです。

でも、彼はぼくの設計思想を完璧に理解して、想像を遥かに超える素晴らしい曲を書き上げてくれました。

この「風が生まれるとき」という曲は、Op.125で何度も練習した「あの動き」が、美しいピアノ演奏に乗って、曲の中の素敵なフレーズの中に現れるように「仕組まれて」います。

練習の「景色」が、今日から変わる

この「レシピ連動楽曲」が普段の練習をどう変えるか。

これまでは、レシピを片手に、自分の耳とチューナーを頼りに「できてるかな…」「これで合ってるかな…」と、孤独に「意識」と戦っていたと思います。

でもこれからは違います。

ただ「音楽」に集中すればいいんです。

付属のピアノ伴奏音源を流して、美しいピアノと共に、ただ「そのフレーズを吹く」ことだけに集中してください。

「どうやるか」ではなく「音楽」に集中するんです。

その水面下では石倉氏とぼくの「設計」によって、Op.125で学んだ効率的な身体の使い方(How)が、何度も反復処理されています。

「練習しなきゃ」という義務感はそこにはありません。そこにあるのは「曲を演奏したい」という純粋な気持ちだけです。

「理論」が、あなたの「この曲吹きたい!」や「なめらかに吹けたときの喜び」と直結した瞬間、頭で考えるよりずっとはやく、勝手にレシピで伝えたかったことを覚えていきます。

「理論」と「実践」が、ようやくつながった

ぼくが5年間不調のトンネルをさまよったのも、ビジュアライザーで「息の向き」という最後のピースを見つけたのももしかしたら、このシステムを作るためだったのかもしれない。そう今、本気で思っています。

ぼく自身が「理論」と「実践」の断絶に苦しんだからこそ、レッスンに来てくれる方が「レシピ(理論)」と「楽曲(実践)」の断絶に苦しむ姿を、どうしても放っておけなかった。

これでようやく、バラバラだった「点」が「線」でつながりました。

レシピという「理論」で、新しい身体の使い方を知る。

そして連動楽曲という「音楽」で、曲の中でその使い方を自分のものにし、本当の「技術」に変える。

この新しいエコシステムが、あなたの「感覚という名の呪い」 を解き放ち、「曲が吹ける」という純粋な喜びを取り戻すきっかけになることを、心から願っています。

まずは第一弾、「風が生まれるとき」。

ぜひ、Op.125で手に入れた新しい吹き方でこの曲を吹いてみてください。

曲自体も本当に素敵できれいなフレーズと、何より冒頭のピアノ演奏からぐっとくるので、ぜひ聴いてみてください!

あなたの「できた!」が、今度こそ本物の「自信」に変わりますように。

詳細はこちら▽

それではまた!

ごんざゆういち

ごんざゆういち

コメントを残す